中村隆市ブログ「風の便り」– category –

-

オーガニックカフェ・ウインドファームを開店

ウインドファームグループの始まりは、1987年の「有機農産物産直センター」の設立でした。翌1988年には無農薬コーヒーの自家焙煎を始めます。その後、生産者から直輸入... -

2020年6月21日夏至 キャンドルナイト・メッセージ

今から300年ほど前の日本に三浦梅園という医者がいました。 「自然哲学者」ともいわれる彼が、こんな言葉を遺しています。 「枯れ木に花咲くに驚くより、生木に花咲くに... -

メキシコが国策として森林農法を推進、植林エリアを拡大

HAPPY NEW YEAR 2020 年始にあたって、今年も皆さまと共に歓びを分かち合いたいことがあります。 昨年の年始ごあいさつで「メキシコの新しい大統領が国策として、森... -

「町と世界をつなぐブラジル名誉市民」KBC 九州朝日放送

町と世界をつなぐブラジル名誉市民や平和のシンボル ふるさとWish水巻町 (2019年6月4日 KBC九州朝日放送)より抜粋 [アサデス。旅行社] リポーターのボビー、コーヒー... -

西日本新聞に掲載されました「環境や人権に配慮した消費へ 北九州エシカルネット発足 小倉北区で記念イベント」

(2019年5月15日付 西日本新聞記事は下記からご覧いただけます) 環境や人権に配慮した消費へ 北九州エシカルネット発足 小倉北区で記念イベント 環境や人権に配慮... -

環境や人権に配慮した消費へ 北九州エシカルネット発足 小倉北区で記念イベント

環境や人権に配慮した消費へ 北九州エシカルネット発足 小倉北区で記念イベント (2019/5/15 西日本新聞) 環境や人権に配慮する「エシカル(倫理的)な消費行動」... -

「裕福26人の資産」=「38億人分」 なお広がる格差

◆「裕福26人の資産」=「38億人分」 なお広がる格差 (2019年1月22日 朝日新聞) 国際NGO「オックスファム・インターナショナル」は21日、2018年に世... -

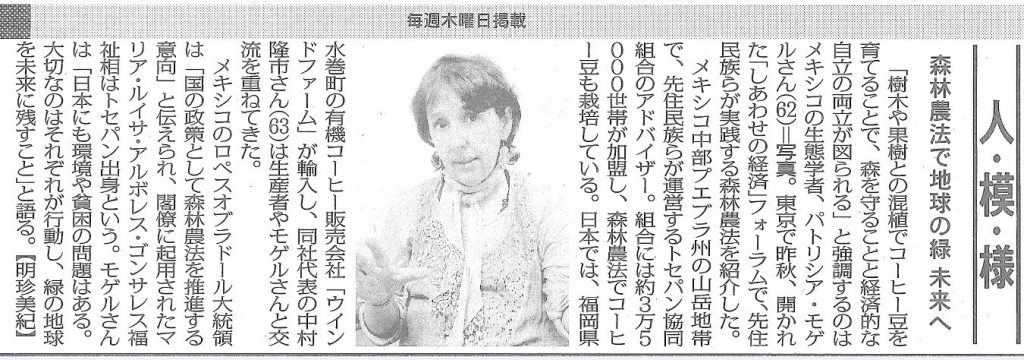

森林農法で地球の緑 未来へ パトリシア・モゲルさん(2019年1月17日 毎日新聞)

森林農法で地球の緑 未来へ パトリシア・モゲルさん (2019年1月17日 毎日新聞) 「樹木や果樹との混植でコーヒー豆を育てることで、森を守ることと経済的な自立の両... -

「子どもの未来、奪わないで」 子どもたちからのメッセージ

昨年12月、15歳の少女が第24回国連気候変動枠組み条約締約国会議(COP24)で190カ国代表の大人たちを前にして、子どもたちの未来のために行動するよう訴えました。その... -

メキシコの新政権が国策として森林農法を推進

新年明けましておめでとうございます。 年始にあたって、皆さんと共に歓びを分かち合いたいことがあります。 それは、ウインドファームの創業から32年目の昨年12月... -

『毎日フォーラム 日本の選択』(毎日新聞) 「しあわせの経済」世界フォーラム

『毎日フォーラム 日本の選択』(2018年12月 毎日新聞) 「しあわせの経済」世界フォーラム 東京で開催 広がるローカリゼーション運動 「グローバルからローカルへ... -

「森を守り森をつくるコーヒー」とは何か メキシコの森林農法研究者に学ぶ

11月12日東京 13日横浜 16日熊本で 森林農法研究者のパトリシア・モゲルさんと対談します。 パトリシアさんは、11月11日に開催される「しあわせの経済」フォーラム2018 ...