★スクリーニング効果?

小児甲状腺ガンが多発していることについて福島県立医大の鈴木眞一教授は、「がんが見つかった理由は、症状のない人も含めて精度の高い検査を行っているため」であり、将来発症するガンを早めに見つけている(スクリーニング効果)に過ぎないと主張している。

確かに、症状がない中での一斉検診によって、ガンを早めに見つけている面はあるが、いま見つかっているガンは、通常の数十倍以上の発症率であり、それがすべてスクリーニング効果ということはありえない。

チェルノブイリでは、甲状腺がんの異常多発は「スクリーニング効果ではない」という結論がでている。その理由の一つとして、チェルノブイリでも小児甲状腺ガンのスクリーニングが実施されたが、事故発生時にすでに誕生していた子どもたちの間では小児甲状腺ガンが多発していたのに対し、「事故の1年後以降に誕生した子どもたち9472人の間では小児甲状腺ガンの発症がゼロだった」 ベラルーシ全体では、事故後に生まれた子どもにも甲状腺がんが少し出ているが、福島ほど多くない。こうしたことからチェルノブイリ原発事故後の甲状腺がんの異常多発は、原発事故の影響だと認められている。

いま日本では、どれだけ甲状腺がんが増えても「原発事故の影響とは考えにくい」という結論に導こうとする「専門家」が多い。さらに、甲状腺のスクリーニング検査自体を止めるべきだと主張する「専門家」も出てきた。

★過剰診断?

祖父江友孝・大阪大学教授は、「甲状腺がんのように進行がゆっくりだと、完治できないほど進行するまでに何年もかかる。放っておいても、がんが原因で命を落とすまでに至らないことが少なくない。そのようながんを見つけるのを過剰診断という」と言ってスクリーニングを批判しているが、子どもの甲状腺がんは、大人より進行が速いことを米国のCDC(疾病管理予防センター)が公表している。「CDCレポート」によれば、小児甲状腺ガンの最小潜伏期間は、1年(大人は2.5年)である。 問題なのは、平均潜伏期間ではなく最小潜伏期間である。そして、チェルノブイリでも福島でも原発事故の翌年に小児甲状腺ガンが発症している。

心配なのは、子どもの甲状腺ガンは転移が早いことだ。(ベラルーシの知人の息子さんは、9歳で被ばくして、甲状腺ガンだと分かったときには、すでに肺に転移していて、21歳で亡くなっている)

◆どうする 被曝と健康 甲状腺検査に利益と不利益

(2014年10月31日 朝日新聞 福島)

●祖父江 友孝・大阪大学教授/過剰診断避けるため「希望者のみ検査も」

―東京電力福島第一原発事故に伴い、どのような健康管理や医療支援が必要か環境省の専門家会議で議論している。そこで祖父江さんは「甲状腺検査には利益と不利益がある」と指摘しているが?

福島県の甲状腺検査に限らず、あらゆる検査には利益と不利益がある。何でも検査するのはいいことだと信じている人は医師も含めて少なくないが、検査にはマイナス面もあることを理解して欲しい。

不利益を承知した上で自費で検査を受けるのは受診者の自由だ。しかし公費を使う検査では、検査する側が受診者の利益と不利益を比較し、検査の対象と頻度を検討するべきだと思う。

―甲状腺検査にはどのような不利益があるのか?

本来なら治療しなくてもいいがんまで見つけて治療する「過剰診断・治療」が起こる可能性があるほか、本当はがんではないのに、がんの疑いがあると診断される「偽陽性」の問題などがある。

―「過剰診断・治療」とは?

甲状腺がんのように進行がゆっくりだと、完治できないほど進行するまでに何年もかかる。放っておいても、がんが原因で命を落とすまでに至らないことが少なくない。そのようながんを見つけるのを過剰診断、そうしたがんの治療を過剰治療という。福島の甲状腺がんの、これまでの治療が不適切だったと言っているわけではない。

―甲状腺がんにも進行が速いものもあるのでは?

進行が遅いがんの方が多い。成人は、検診で見つけられる大きさになってから症状が出るまでに、10~50年かかるとみられている。

(★中村コメント:いま検査しているのは、成人ではなく子どもであり、子どもの甲状腺がんは、転移が早い。チェルノブイリ原発事故で被害を受けたベラルーシの国立甲状腺がんセンターの統計では、15歳未満は3人に2人がリンパ節に転移し、6人に1人が肺に転移している。そして、福島県では、甲状腺がんの手術を受けた85人の子どものうち74%がリンパ節に転移し、2人が肺に転移していた。)

―どの甲状腺がんが進行が速いかわかるのか?

超音波検査ではわからない。甲状腺に針を刺して細胞の形態を診る検査をすればわかることもあるが、わからないこともある。

―万が一、進行の速い場合を考え、早期発見を優先して、できるだけ多くの人を検査した方が安心なのでは?

公費による大規模な検査では、数がかなり少ないが進行の速い甲状腺がんを早く見つける利益と、過剰診断などの不利益のバランスを考慮するべきだ。

―「偽陽性」は、具体的にはどんな人のことか?

甲状腺検査も含めたがん検診は、大勢の人を比較的簡単な最初の検査で調べ、がんの疑いがあれば精密検査を行う。最初の検査もそれなりの精度はあるが確定診断できるほどではない。偽陽性とは最初の検査でがんの疑いがあるとされたが、最終的にがんではなかった人のことだ。

福島の甲状腺検査では、1回目の超音波検査で5ミリより大きな結節(しこり)などが見つかり、精密検査が必要とされたが、結局、がんではなかった偽陽性の人が、検査を受けた約30万人中、6月末現在で1744人いた。うち381人は、甲状腺に針を刺す検査も受けた。

―福島の甲状腺検査を今後、どうすればいい?

事故直後の状況を振り返れば、検査の実施はやむを得なかったと思う。ただ、1巡目の検査で、原発事故当時18歳以下の約30万人のうち約百人もがんが見つかった。被曝の影響は考えにくいが、予想外に多い。

これらの人や偽陽性の人たちは、がんと診断された、あるいはがんの疑いがある、と告げられた時、どう感じただろうか。甲状腺検査が無ければ一生、甲状腺がんを意識しないで寿命をまっとうしたかもしれない人たちだ。過剰診断や偽陽性は、理論上だけのものではなく、実在する。

疫学の専門家として、今後は希望者だけを検査してもいいと考える。だが福島の場合、原発事故による被曝という特殊事情がある。がんと診断された人や偽陽性だった人の思いも聞いた上で、最終的には30万人の検査結果を踏まえて専門家らが決定すべきだ。

◆そぶえ・ともたか 1983年、大阪大学医学部卒業。国立がん研究センターがん対策情報センターがん統計研究部長などを経て現職。東電福島第一原発事故に伴う医療支援を議論する環境省専門家会議のメンバー

・

◆福島県でなぜ「ガン死」が増加しているのか?

―誰も書けなかった福島原発事故の健康被害―【第2回】

(2014年09月26日 宝島)から抜粋

■福島県で増えているガンは「甲状腺ガン」だけではない

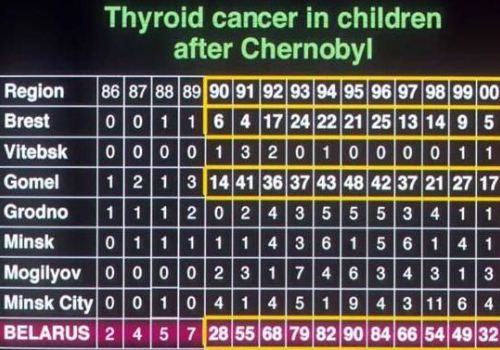

山下俊一・長崎大学教授(現・福島県立医大副学長)も内閣府原子力委員会のホームページで書いているように、チェルノブイリ原発事故では発生の1年後、高汚染地域(ベラルーシ共和国ゴメリ州)で4人の子どもたちに甲状腺ガンが発症している。ゴメリ州の甲状腺ガン患者は、2年後に3人、3年後に5人、4年後には15人と増え、その後は爆発的に増加し、98年までに400人を超えるほどの多発状態に陥っていた。

米国のCDC(疾病管理予防センター)では、2001年9月の世界貿易センター事件(同時多発テロ事件)を受け、ガンの潜伏期間に関するレポート『Minimum Latency Types or Categories of Cancer』(改訂:13年5月1日。以下「CDCレポート」)を公表している。これに掲載されている、ガンごとの潜伏期間を短い順に示すと、

【白血病、悪性リンパ腫】0.4年(146日)

【小児ガン(小児甲状腺ガンを含む)】1年

【大人の甲状腺ガン】2.5年

【肺ガンを含むすべての固形ガン】4年

などとなっている。

小児甲状腺ガンの潜伏期間は1年ほどということになり、前掲の山下報告とも矛盾しない。県立医大の唱える「発ガンは原発事故発生から4年目以降」説など、CDCからは全く相手にされていないのである。

にもかかわらず県立医大は、一見して多く見えるのは無症状の人まで調べたことによる「スクリーニング効果」によるものであり、将来発症するガンを早めに見つけているに過ぎない、などと頑(かたく)なに主張している。

だが、こうした「スクリーニング効果」説は、科学の定説として確立している話でもなく、単なる仮説に過ぎない。

実は、チェルノブイリ原発事故でも「小児甲状腺ガンのスクリーニング」が実施されている。

行ったのは、前出の山下・長崎大教授らである。小児甲状腺ガンの発症率を、事故発生当時に0歳から3歳だった子どもたちと、事故後に生まれた子どもたちとの間で比較したのだという。

その結果は昨年3月、米国放射線防護協会の年次大会の場で山下氏が報告している。それによると、事故発生時にすでに誕生していた子どもたちの間では小児甲状腺ガンが多発していたのに対し、事故の1年後以降に誕生した子どもたち9472人の間では小児甲状腺ガンの発症がゼロだった――というのである。つまり、「スクリーニング効果」仮説は山下氏によって葬り去られていた。

それでも「スクリーニング効果」仮説に拘(こだわ)り続けるという皆さんは、福島原発事故の1年後か2年後くらいに生まれた福島県の子どもたちに対し、山下氏がやったのと同様の「小児甲状腺ガンのスクリーニング」を行い、現在の「多発」状態と大差ない発症が見られることを実証しなければなるまい。

・

◆福島の小児甲状腺ガンについての公式見解を読み解く

ピアーズ・ウィリアムソン Piers Williamson

(2014年12月8日 アジア太平洋ジャーナル)より抜粋

福島県立医科大学は2011年10月9日、福島県内の2011年3月11日時点で18歳以下だった子どもたち368,000人の甲状腺を検査する2段階の調査を開始した。第1段階は「先行検査」であり、「高レベル被曝地域」の住民から実施しはじめ、やがてすべての市町村に広げていった。当初の計画では、事故から3年後に始めることになっていたが、親の不安に応えて検査を前倒ししたのである1。

福島医大は2014年4月、380,000人の未成年者を対象に第2段階の「本格調査」を始め、この時から2011年3月11日の時点で胎児だった子どもも対象に含めた。該当する子どもは20歳になるまで2年に1度、その後は5年ごとに生涯、検査を受けることになっていた。検査は高性能の超音波機器を使う前例のない規模のものである。これは、人口が約200万人の福島県民全員の被曝線量レベルを見積もって、健康状態を評価することをめざした幅広い健康管理調査の一環である。80,000人の子どもたち検査し終えた段階の2012年9月12日、初めて甲状腺癌の症例が報告された2。

その後、その数は着実に増えている。本稿執筆の時点では、56名が甲状腺癌、1名が良性腫瘍、47名が癌の疑いと診断されている。これで、検査を終えた296,026名の未成年者のうち、合わせて103人がほぼ確実に癌であるということになる3。これまでのところ、当初に癌の「疑い例」とされていた子どものほとんどすべてが、後に悪性と診断されている。

「通常」であれば、小児甲状腺癌の発症率は100万人に1人か2人である4。しかし、このデータにあてはまるのは、症状があって、医者にかかる子どもだけである。福島医大が症状のある症例のデータを公表していないけれど、ふつう甲状腺癌は進行が遅いので、癌が潜伏したまま、生涯の遅い時期まで問題を起こさないケースを福島県の検査が見つけているのかもしれない。そこで、見つかった癌は福島第1原発由来の放射線被曝が原因なのか、そうじゃなくて、医師たちがハイテク装置を駆使して見つけただけなのか、熾烈な論争が繰り広げられている。福島医大の立場は、その最も名の売れた顔、山下俊一、鈴木眞一両教授が代弁する、被曝の影響とは考えにくいというものである。

山下俊一は、被爆二世にして、甲状腺癌の「権威」である。最近まで日本甲状腺学会の理事長を務め、1990年代はじめにチェルノブイリで甲状腺癌に取り組んでいた。山下は2011年7月、福島医大の副学長および県民健康管理調査を統括する放射線医学県民健康管理センターのセンター長に就任するために長崎大学を休職し、同年3月の災害時に福島医大の助言役をするとともに、福島県放射線健康リスク管理アドバイザーにも就任していた。また、放射線緊急時医療準備・支援ネットワークWHO協力センター長も務めている。山下は福島に移った時から、ニコニコ笑っている人に放射線の影響が来ないことが動物実験でわかっているとか、毎時100マイクロシーベルまで大丈夫などと公言するなど、なにかと物議をかもす人物である5。

山下は2013年6月、福島県民健康調査検討委員会の公開審議のお膳立てをする「秘密会」(後述)の存在が暴露されたあと、他の3名とともに福島医大の職を辞した。山下はその翌月、子どもたちにヨウ素剤を処方しないようにと事故の少しあとに福島医大に助言したのは間違いだったと認めた6。

もう一方の中心人物、鈴木眞一は甲状腺外科医で福島医大教授、スクリーニング[一斉検査]の実施を担当し、検査手順実演会に出たり、福島県民向けの説明会を開いたりしてきた7。「秘密会」の実態が発覚するまで、鈴木もそれに関与していた。

山下と鈴木は示し合わせて、彼らの放射線被曝の関連否定論を支える4つの「事実」を挙げる。第1に、検査の前例のない規模が見つかる癌を説明すると彼らは考える。これが、いわゆる「スクリーニング効果」である8。鈴木と山下は第2に、チェルノブイリ事故後、少なくとも4年後まで甲状腺癌が現れなかったので、判断するのは早過ぎると述べる9。福島県の当初の計画では3年後まで検査しないことになっていたのも、これが理由である10。第3に、福島の放射線レベルはチェルノブイリより低いと彼らは主張する。第4に、チェルノブイリ事故後の甲状腺癌の主因は、汚染食品、とりわけミルクの摂取だったという。日本は対照的に、迅速かつ有効な食品規制を実施した11。

さらに、二人揃って健康調査の目的は県民に安心してもらうためであると発言12し、問題ないという予断的な結論をあからさまに喧伝していた。だから、山下と鈴木にとって、放射線の本当のリスクは心理的なものである。この姿勢は、調査が「問題ない」という前提に立って進められているとして、福島県民の批判を巻き起こした13。福島大学の経済学者、清水修二教授は2014年5月19日に開かれた福島県の検討委員会で、この姿勢に公然と異議を唱えた。清水は、100ミリシーベルト(放射能放出即時の結果)以下では影響がないという前提で健康調査が進められているが、100ミリシーベルトを超えるような被曝をした住民はいないので、結論が出てしまっていることになり、「健康調査をしなくてもいいということに論理的になってしまうんじゃないかというふうに思う」と主張した14。

したがって、問うべきことは――山下と鈴木が断言する「事実」が、放射線被曝と福島で見つかっている甲状腺癌との関連に対する彼らの全否定を裏付けるほど強固なものなのか? 筆者はそうではないと主張し、4つの「事実」のひとつひとつが懐疑的に見られるべきであることを示したい。「それに替わる議論」が提示する「事実」を挙げ、専門家たるもの、もっと慎重になる必要があると考える。

鈴木や山下のような専門家は科学的中立性を唱えるかもしれないが、その実、論法が非科学的で、中立からほど遠い。科学の手順は、不十分な情報しかない状況では、判断を控え、裏に潜む知識不足を隠すために結論を誇らしげに開陳してはならないと要請しているはずである。しかも、時期尚早な結論の喧伝は、非政治的どころではない。日本の国は原発を再稼働する公然たる政策を掲げている。病気の子どもたちと原子力の関連が、確定までされなくとも、可能性として公的に認められるだけで、政府の方針が、国家規模の災害を招いたテクノロジーの再興に大半が反対している日本国民の支持を勝ち取るのが明らかにもっと困難になる。

主題の性格が微妙であり、賛否両論に分かれるので、また誤解を避けるために、本稿には筆者の主張ではない記述もある。筆者はまさしく、これまでに見つかった甲状腺癌の症例が福島第1原発原子炉の爆発の結果であると提唱するものではない。知らないし、現時点で誰も知らない。だが、まったくありうることだし、だから、つながりを深く考えずに却下すべきではないと考える。

筆者の立場を示しておくと、まず初めに、4年間の「事実」が日本のメディアによってあまねく報道され、国民に確定的なものとして伝えられていると確認する。次に、山下と鈴木があげた4点について検討する。手始めに「スクリーニング効果」を取り上げる。この論拠が、チェルノブイリ事故後に捏造されたこと、そして福島医大に不必要な手術の形でジレンマを負わせていることを示す。見つかった甲状腺癌が、検査しなかった場合は子どもたちが大人になるまで、おそらく数十年先まで症状をもたらさず、だから決して見つかることもなく、ひょっとすれば他の病気で死ぬまでそのままということになれば、医療行為の標準に照らして、手術は時期尚早となるからである。筆者はまた「スクリーニング効果」に対する異議と、さかんに唱えられ、本来的に楽観的な「統計的有意性」概念に対する批判も検討する。次いで、関連する論法だが、チェルノブイリで甲状腺癌が事故後4年目まで増加しなかったという説を取り上げ、これが偽りの断定であることを示す。

さらに、福島の放射線レベルが絶対的な意味で低く、だからチェルノブイリより低い、したがって甲状腺癌を引き起こしたはずがないという言い分に対立する他の証拠を検証する。最後に、呼吸について考察すると共に、あの地域の子どもたちは汚染牛乳を飲んでいないので、リスクを負っていないという憶測を吟味する。福島の放射線被曝による健康リスクの検証に関与している国際および国内団体の政治的優先事項を手短に検証し、考察を終えることにする。

4年間の「事実」の普及

メディアによる世論形成を知る手がかりであり、またチェルノブイリで子どもたちの甲状腺癌が増えているのが目に見えるようになるまで事故後4年かかったと筆者も考えたので、日本の「3大手」新聞、朝日、読売、毎日がこの「事実」をどれぐらい報道してきたのか、興味をもった。この3紙を選んだのは、購読者数がトップ3だからだ。朝刊の全国販売部数でいえば、読売が9,868,516部、朝日が7,543,181部、毎日が3,350,366部である15。ちなみにニューヨーク・タイムズ日曜版の平均発行部数は1,257,958部16。日経、産経、東京新聞など、他にも大手紙があり、マイナーな雑誌や定期刊行物、オンライン・メディアがいろいろあることは、もちろん知っている。したがって、筆者の知見が日本のメディア全般に決定的にあてはまるとまでは言えないが、それでも何百万人もの国民を相手にした重要な報道機関であり、大手メディアの適正なバロメーターになるとみなしてもよいだろう。

新聞各社のオンライン・データベースを用いて、期間を2011年3月11日から2014年6月30日までと設定し、キーワード(日本語)「甲状腺ANDチェルノブイリ」で検索してみた。ヒットした数は、朝日が206ヒット、読売が105ヒット、毎日が85ヒットだった。ヒットした記事のうち「実体のある記事」(つまり、事項に関する事実を伝える記事)は、朝日が189本、読売が96本、毎日が78本だった。

子どもたちが放射線に被曝してから甲状腺癌になるまでの期間という「事実」を報道した回数は、朝日が計19回、読売が35回、毎日が25回だった。朝日と毎日の記事が最も多く採用していた期間は「4?5年」だった。期間に言及する記事の総数に占める、その割合は、朝日が58%、毎日が48%だった。読売の場合、最も一般的な期間は「5年」で、その割合は37%だった。朝日記事の最短期間は「3?5年」で1回だけ、読売は「1年」で1回だけ、毎日は「即時」で1回だけ。残りの記事の期間はすべて4?5年を超えており、いくつかの記事では、表現があいまいながら(つまり、「数年」の類い)、同様な遅れを伝えていた。

福島県と福島医科大学につながる情報源が、朝日と毎日の記事で最も多く引用されていた。両紙揃って、そのような情報源が全情報源の57パーセントを占めていた。読売記事の情報源はもっと多様だったが、福島県と福島医大につながる情報源が最大の単一情報源であり、32%を占めていた。結局、チェルノブイリ事故後、子どもたちの甲状腺癌が現れる期間が最短4年ないし5年であったという「事実」を3大手紙すべてが伝えていたのである。

チェルノブイリ事故後、子どもたちが甲状腺癌を発症するまで少なくとも4年かかったとする「事実」が幅広く報道されたにしても、その反面、報道されることは滅多にないが、この4年間仮説の根っこを掘り崩す2つの要素がある。これら2つの要素は、災害の3周年にあたる2014年3月11日、TV朝日の夜のニュース番組、報道ステーションで明らかにされた。この番組の鍵になる部分を下に埋め込んでおいた。英語の字幕も付けてある。

https://www.youtube.com/watch?t=57&v=uv3T2Tgq7C4事実1:スクリーニング効果

逆流

TV朝日は、キエフのウクライナ内分泌・代謝研究センター所長、ミコラ・トロンコ博士に取材した。番組は触れなかったが、トロンコは1995年に誉高いネイチャー誌に掲載された論文で、甲状腺癌の問題を分析していた17。その当時、公に認められていた医学の見識は、ヒロシマ・ナガサキ原爆被爆者から得られたデータにもとづくもので、甲状腺癌は被曝後8年たつまで現れないとされていた。8年より前に見つかった癌は、「スクリーニング効果」の結果として、つまり、大規模な検診の結果、疾病が見つかる比率が上昇するという事実の表れとして、ないものとされた。トロンコは振り返って、自分も8年より前の症例はありえないと考えていたという。彼はいま、自分が間違っていたと考えている。だから、京都大学の核工学教授、今中哲二が番組で指摘したように、留意しておくべき一番めの要素は、「スクリーニング効果」論はチェルノブイリ事故後に作られたものであり、後に間違いであると判明したということである。

このことは、当代の報告に目を通せば、確認できる。たとえば、1992年のネイチャー誌に掲載された諸論文は、甲状腺癌はおそらく「スクリーニング効果」の例だろうと論じていた18。それどころか、1991年4月20日付け毎日新聞によれば、IAEAの重松逸造が「『広島・長崎の被ばくデータは』、のどにある甲状腺のがんが増えたのは十年目からだった。チェルノブイリは一度の大量被ばくではないため、影響はもっと遅く出る。周辺で患者が増えたのは、病院に行く人が増えたことも関係している」19と発言している。ヘラルド・サン紙は翌年の4月21日、子どもたちの甲状腺癌の増加が「多大に懸念」されており、「ヒロシマ・ナガサキの経験によれば、こうした(甲状腺の)癌が現れるまで7年から10年はかかるはずである」20と報道して、当時の一般良識を開陳している。

5か月後の1992年9月3日付けニューヨーク・タイムズ紙は、ヴァシリー・カザコフ博士が率いる調査団による甲状腺癌増加を示す調査結果を報道した。記事は「甲状腺癌の増加は以前から報じられていたが、西側の保健当局者らはデータの信頼性に懸念を表明していた。ゴールドマン博士は早くも1991年5月、国際原子力機関の調査に参加し、その調査は『放射線の直接的な影響でありうる健康不調はない』と結論づけた」と報じていた。

同紙はまた、WHOのキース・ベーヴァ―ストックが「癌がこれほど早く出現したことに、とりわけ驚いていた」と伝えた。記事は彼の「通常であれば、固形癌が現れるのは(放射線に)被曝してから10年かそれ以上たってからだとわれわれは予想している」という発言を紹介している。同じ日の英紙インディペンデントは、ベーヴァーストック博士が「これほど早いとは、予想外だ。これは、なにかもっと大変なことが始まろうとしている兆候かもしれないし、あるいは母集団のなかに特に感受性の強い下位集団が存在しているということかもしれない」と感想を述べたと伝えた22。

ニューヨーク・タイムズ紙とインディペンデント紙は揃って、研究者たちが腫瘍の「侵襲性」にも驚いていたと書いた。

ベーヴァ―ストックは6年後に振り返って、次のように語った――「1992年、小児甲状腺癌の頻発として、チェルノブイリ事故の影響が最初に報告されたとき、放射線専門家の内輪では、懐疑論で迎えられた。懐疑論の一部は疑う余地なく科学的だった(「ヨウ素131の発癌性は低い」)が、一部はそうでなかった…これは科学的直感なるものが誤解を招きうることを諭す教訓話である。このような論争さえなければ、救援の手をもっと早く差し伸べることができただろう」23

だが、レトリックが進歩しないにしても、知識は28年前から進歩した。たとえば、アメリカ疾病管理予防センターが9・11攻撃の被災者を支援するために設立した世界貿易センター保健プログラムによって、人の甲状腺癌は「低レベル電離放射線」被曝後4年より早く発症するのかもしれないということが認知された。ジョン・ハワード医学博士は2013年5月1日付け改訂版報告で、甲状腺癌の「最短潜伏期間」を2年半と記録している。この結果は、米国原子力規制委員会などの統計モデルにもとづいている。「小児癌」は「20歳未満の人に生じる、あらゆるタイプの癌」と定義されており、これに甲状腺癌も含まれるので、全米科学アカデミーの文献にもとづき、「最短潜伏期間」は1年と記載されている24。

さらに、原子放射線の影響に関する国連科学委員会(UNSCEAR)の2013年報告(紛らわしいことに公表は2014年4月)に対する、ノーベル受賞団体、核戦争防止国際医師会議(IPPNW)のいくつかの支部が――日本人はひとりも関与していないが25――2014年6月に公表した批判的分析に、「いくつかの国際研究では、また、小児甲状腺結節の悪性率は、(電離放射線被曝の結果である場合)成人よりも2〜50%高い」と特筆されている26。じっさい、さらに最近の2014年、未成年期にチェルノブイリ由来のヨウ素131に被曝したベラルーシ国民12,000人を対象にした調査(査読論文誌キャンサー10月号に掲載)は、放射線に起因する甲状腺癌の攻撃的な特性を立証した。論文の筆頭著者である医師、疫学・生物統計学部(カリフォルニア大学サンフランシスコ校)の准教授、リディア・バブロツカは、福島の未成年者を検査する案を支持し、「児童期または青年期にフォールアウトで被曝した人たちは最高のリスクを負っており、これらの癌が悪性であり、実に速く拡散しうるので、おそらく甲状腺癌のスクリーニングを定期的に実施すべきである…臨床医師たちは放射線関連腫瘍の悪性さに気づいているべきであり、リスクの高い人たちを綿密に監視すべきである」と書いた。研究は、ヨウ素131被曝が良性腫瘍の原因になりうることも示した27。また、子どもたちは成人より放射線被曝に弱く、女性は男性より弱いことも忘れてはならない。

全米科学アカデミーのBEIR VII Phase 2報告[イオン化放射線の生体影響に関する諮問委員会第7・第2局面報告]に定式化されているリスク・モデルによれば、「(発癌)リスクは、性別および(外部放射線)被爆時の年齢に依存し、女性および若年時に被曝した人のリスクが高い」28。すなわち、他の要因が不変である場合、女の乳幼児が最も弱く、次に男の乳幼児、女性成人、最後に男性成人の順になる。しかしながら、これらの違いは公的に支持されているリスク・モデルから抜け落ちていることが多い。

ミズーリ大学臨床検査学プログラム部門長、スティーヴン・スターが書いているように、「…30歳の男性に比べて、女の乳幼児が放射線誘発癌を発症するリスクは7倍高く、5歳女児のそれは5倍高い。現在、一般的に認められている放射線安全基準はじっさいに20歳ないし30歳の男性を基準の基礎になる『標準男性』として用いているが、これでは乳幼児や児童の線量を過小評価することになる」29。

この性別によるリスクの不均等は、核実験、チェルノブイリ放射性降下物、稼働中の原発の周辺で生活することに由来する、いわゆる「低レベル」放射線による被曝が、人の誕生時における「男女比」の変化を引き起こすという知見、つまり、女の子に比べて、男の子が生まれる確率が高くなるという認識にも、やはり明らかにあてはまる30。そうは言っても、甲状腺癌は女性が男性よりも常に弱いという事実の例外なのかもしれない。

日本甲状腺外科学会の前理事長であり[福島県民健康調査]検討委員会の第3回「甲状腺検査評価部会」部会長、清水一雄によれば、通常、女性の甲状腺癌罹患率は男性のそれより女8に対して男1の割合で高いが、これまでの福島では、男の子の割合が36%になっていた。女性に比べて、男性の甲状腺癌罹患率が通常の比率より高くなる現象は、チェルノブイリ後にも認められている31。

「スクリーニング効果」に縛られる治療

考察の前提として、鈴木眞一が断言するように、甲状腺癌が見つかったのは「スクリーニング効果」の結果であるとすれば、このことから、不必要だった手術という妖怪が呼び出される。東京大学大学院医学系研究科の渋谷健司教授は2014年6月10日、福島県「県民健康調査」検討委員会・第3回「甲状腺検査評価部会」に出席し、見つかった甲状腺癌が「スクリーニング効果」の結果であるなら、症状が出るまでは、手術すべきでないと多くの専門家が考えていると主張した。手術をすると、心身両面の傷を残すし、その後の一生、ホルモン療法も必要になる。福島医大は、腫瘍のサイズ、リンパ節や遠隔臓器への転移、反回神経や気管との距離など、外科徴候にもとづいて、手術の可否を判断していると主張する。しかし、渋谷が、癌が反回神経まで拡張して、声が出なくなった子どもは何パーセントになるのかと質問すると、鈴木は、これは個人情報なので、「プライバシー」保護の観点から、公表するわけにはいかないと応じた32。要するに、結論は公表するが、結論が依拠しているはずのデータはダメというわけだ。

さらに最近の2014年8月28日、鈴木は第52回日本癌治療学会学術集会で講演をおこなった。彼は、54例の手術のうち、45例で直径10ミリ超の腫瘍またはリンパ節か他の臓器への転移があり、うち2例は肺への転移だったと明かした。残りの9例のうち、7例は[腫瘍が]気管に近接し、2例は本人や家族の意向に応じたものだった。しかし、鈴木はまたもやリンパ節転移の症例数と症状のある患者の数の公表を拒んだ33。

どうやら鈴木は、キャッチ22[あちらを立てれば、こちらが立たず式のジレンマ状況]に陥っているようだ。鈴木が言い張るように「スクリーニング効果」のせいで検出されたに過ぎない、症状のない甲状腺癌の子どもたちに不必要な手術をしているのか、あるいは、その子どもたちに症状があり、スクリーニングをしなくても、ほどなく受診しに来るはずなので、「スクリーニング効果」説明の真っ赤なウソが露呈するのか、そのどちらかである。もっと単純明快にいうなら、「スクリーニング効果」であれば、手術するべきではない。手術するべきなら、「スクリーニング効果」ではない。

鈴木は2012年3月13日付け朝日新聞紙上で甲状腺癌手術の可否を論じ、予防線を張っていた。早期診断と早期治療が癌に対する標準的対応であるが、甲状腺癌の場合は違うことに留意しなければならない。なぜなら、手術中に周辺の神経を傷つけると、患者が声を失うリスクがあるからであり34、症状が現れるまで、手術を控えるべきであり、癌の進行が遅いので、症状が出るとしても、生涯の非常に遅い時期になるかもしれない。ところで、2011年10月12日付け毎日新聞に、山下俊一が「現時点で異常が見つかる可能性は低いが、不安を和らげたい」と語った発言が引用されている35。これでは、「スクリーニング効果」に期待されるものとまるっきり合致しない。

「統計的有意性」と「スクリーニング効果」に反論する

「スクリーニング効果」が福島県と福島医大が掲げる公式見解の中核を成していたが、岡山大学の医師で疫学者、津田敏秀教授は2014年7月16日、環境省の第8回「福島第1原発事故に伴う住民の健康管理のあり方に関する専門家会議」で、これに異議を唱えた36。津田は、ICRP2007年報告およびUNSCEAR2008年報告はヒロシマ・ナガサキの100ミリシーベルト未満の被爆者コホート[群、集団]に統計的に有意な癌の増加が認められないと言っているだけだと述べた。これは社会通念と相反して、日本で100ミリシーベルト未満の被曝による癌が発生しないとか、影響が見られないとかを意味していないと彼は指摘した。問題は、多用される「統計的有意性」概念にある。これでは、現実に増加していても「統計的に有意」ではないと切り捨てられ、合計値が十分に大きくなく、統計学が因果関係を認めるために求める要件に届かない場合、なにが現実にあっても問題でなくなる。また、この手法は影響を平均化し、放射線量の地域的な違い、人びとの(性別、年齢、全身の健康状態などによる)放射線に対する感受性の違い、その他の要因を過小評価する。

IPPNWは同じように、UNSCEARが「福島で将来の癌罹患率と遺伝性疾患に識別できる変化はない」という決まり文句に内在する問題をあげた。IPPNWは「…この言い方は、一般に使用されている疫学手法では、変化を見つけられないと言っているだけで、健康への影響がないとは言っていない」と指摘した。さらに、UNSCEARが「本委員会は『識別可能な上昇なし』という表現を使用し、現在利用できる方法では放射線照射による将来の疾患統計での発生率上昇を実証できるとは予想されないことを示唆した。これは、リスクがない、あるいは、放射線照射による疾患の症例が今後付加的に生じる可能性を排除するものではないと同時に、かかる症例の発生に伴う苦痛を無視するものでもない」37と述べたとき、このことを認識していたと記した。

さらにIPPNWは、日本における過剰な癌症例を4,300ないし16,000例(うち、死亡を2,400ないし9,000人)とするIPPNW独自の推計値が「…全国疫学統計では気付かれないかもしれない」38と注意を促した。つまり、たとえ福島で癌が増えても、「日本の比較的高い癌症例基準値」(年間630,000例内外の新たな発癌)に埋没し、全国規模では「統計的に有意」でないことになってしまって、したがって、たとえ福島第1原発由来の放射線被曝が原因であっても、そうではないと却下されてしまう。

津田敏秀

キース・ベーヴァ―ストックは2014年11月20日、日本外国特派員協会で講演したさい、誤解に導く見出しの役割に注意を促した上で、UNSCEARのプレスリリースのタイトルが「福島での被ばくによるがんの増加は予想されない」となっていたが、その報告にある線量推計に「標準リスク・モデル」を適用すれば、爆発事故後の初年と半年だけで10ミリシーベルトを超える被曝をした作業員の過剰死が50例になり、被曝初年だけの線量にもとづく日本の人口全体の過剰癌が2500ないし3000症例になると指摘した。これらの癌は考えられないものではなく、予想されるものなのに、福島第1原発事故に起因する癌と識別されることはないだろう39。

こういうのが、公的調査が強調し、メディア報道がしきりに取り上げる「識別できる影響」の本質なのだ。「識別できる影響」という概念とその確率はまた、病状の促進の問題から注意を逸らしてしまう。カリフォルニア大学ロサンジェルス校の疫学者、サンダー・グリーンランド教授によれば、「失われた生存年数」に注目すれば、不完全であっても、「原因結果確率」(たとえば、被曝[原因]による癌[結果]の確率は1/10,000)に注目するより「被害者の数を大幅に過小評価する」恐れを減らすことができ、後者の場合、「確率限界を引き下げる」性質があり、それでも「現実に即した確率」として繰り返し伝えられ、また「被曝によって病状が促進されることはない」と暗に決め込んでいる40。たとえば、あなたが70歳で癌のために死ぬ定めにあるとして、放射線被曝のために65歳で亡くなったとするなら、あなたが本来の死亡年より5年前に殺されたという事実は、「原因結果確率」を用いる手法にもとづくリスク増大に数えられなくなるし、さらに言えば、事例全体に注目して、「識別できない影響」を考えれば、「過剰死」から抜け落ちてしまう。

津田もまた、環境省の専門家会議は影響を判断するにあたって、原因(すなわち、被曝線量レベル)を強調していると論じた。これは研究室の手法であり、原因に関連する情報が不足している現場では役に立たない。その結果、明白な原因の欠如のため、影響が否定されている。アウトブレイク[感染症にかかった人間、またはその他の生物の小集団]疫学の国際標準手順は対照的に、影響(すなわち、疾病率)に注目して、早まった否定と手遅れの医療対応を避けている。津田は、福島で入手可能なデータがすでに局地的なクラスター[統計学で属性を共有する個の集団の意]の存在を示しており、これを「スクリーニング効果」で説明し切れないと言い切った。したがって、当局は福島県内外で住民の一斉健康診断を早急に実施することで、時間の経過とともに拡大する疾病急増に備え、被曝を最小限に抑えるために今以上のことをなし、妊娠中の女性や未成年者など、弱者集団の放射線防護対策に資金を手当し、福島県内のこれら弱者集団の放射線レベルの低い地域への疎開を考慮し、定期的に放射線レベルを広報し、住民と協力して信頼関係を構築するべきである。

津田はさらに、チェルノブイリのデータによれば、甲状腺癌が単に子どもたちだけでなく成人にとっても深刻な問題であることが示唆されており、100ミリシーベルト未満の放射線レベルの被曝(たとえば、小児科CTスキャン、背景放射線、航空機搭乗員)でも、癌が統計的に有意に増加していることを示すデータが数多くあると指摘した。妊娠中の女性は特に弱いのに、福島では、引き上げられたレベルの放射線に被曝しつづけている。

津田の意見に対し、他の会議出席者らは批判をたっぷりと浴びせ、とりわけ鈴木元(UNSCEARの委員)、それに長崎大学で山下の先輩にあたる専門家会議の座長、長瀧重信が反発し、長瀧は津田を挑発して、「がんが増えているということが、ここの委員会の結論になると、大変なことになる!」と言い放った。長瀧はその後にも、会議の目的は被曝線量レベルに注目することだと頑固に言い張り、津田の意見を退けた。

鈴木元の反論のひとつは、福島県外の3県、すなわち、青森、山梨、長崎各県に対照群を設定するために実施されたスクリーニングに据えられていた。環境省の援助を得て実施され、鈴木眞一と山下俊一が参加した、これらの研究は、[甲状腺の]結節と嚢胞[のうほう]が見つかる割合が福島のそれより低くなかったと結論していた41。3?18歳の子どもたちの合計4,365人のうち、嚢胞が56.88%、結節が1.65%の被験者に見つかっていた。津田は、年齢層が違うので、これらの調査は本当の比較にならないと応じた(すなわち、対照群の年齢層は3?18歳であるのに対して、福島医大のスクリーニング対象者は1?18歳)。だが、年齢層の違いを調整してみると、福島の割合が統計的に有意に高くなる。つまり、対照群の子どもたち4,356人のうち、癌が見つかったのは1例であり、それに対して、福島の地域別統計の最高値では、1,633人のなかから、癌が1例見つかっている。

IPPNWはUNSCEAR2013年報告に対する批判的分析のなかで同様な所見を表明しており、「…(青森、山梨、長崎の)対照群は、年齢、性別、その他の人口統計学的属性が一致しておらず」、また国立大学に付属する教育機関の生徒で構成されていて、「一般人口集団を代表するものではない」と書いている。さらにまた、検査時間が福島医大の実施する時間より長かったと言われていると指摘した。IPPNWはおまけに、UNSCEARが福島医大の調査結果は通常値の範囲内に収まっていると断言するために、最近の入手可能な福島医大の調査結果を使わずに、臨床的に不顕性の(つまり、無症状の)小さな甲状腺乳頭癌の罹患率が35%になったという、フィンランドの調査を引用しているとして注意を促した。実をいえば、その調査結果は27%であり、しかも18歳未満の未成年者の癌は特に見つかっていなかった。IPPNWは、「これはスクリーニング効果仮説と矛盾するので、UNSCEARはこの事実に言及していない」42と結んだ。要するに、IPPNWは、報告の執筆時点で福島医大が見つけていた33症例の癌が有病数(総数)を表すだけであり、発症数(年ごとの増加数)を表していないと考えているが、それでも、この数値は「懸念すべきものであり…甲状腺癌の検出数は予想値よりも多い」という43。

事実2:4年

装置もなく、検診もしない

TV朝日は、チェルノブイリから10キロ西にある診療所の副所長にも取材しており、その彼は、1990年まで診療所に超音波検査機器がなかったと指摘した。だから、最初の4年間、医師たちは手で触診していたのである。副所長は、もっと早くから癌が発症していたとしても、検出できなかったということもありうると認めた。トロントも、1989年から1990年ごろにアメリカの裕福な篤志家たちが贈った装置を医師たちが受け取るまで、ソ連に超音波検査機器がなかったと同調した。

菅谷昭(長野県松本市の市長であり、1996年から2001年までベラルーシで医師として働いていた)が、福島の一斉検査プログラムの話に関連して、「触診で子どもたちのしこりを見つけるのは難しい」44と言ったように、これは決定的に重要である。したがって、トロンコ自身も番組で認めたように、[原子炉]爆発後4年より前に癌が発症していたが、装置がないために検出できないままだったというのはありうることである。これが、留意しておくべき第2の要素である。

チェルノブイリ事故の4年後までソ連に超音波検査機器がなかったことを報道ステーションが明らかにし、この報道が4年という事実の妥当性に大きな疑問符を投げかけたので、朝日、毎日、読売で時間間隔についての記事があれば、このことが報道されるだろうと期待して当然である。ところが、TV朝日と同じ系列であるはずの朝日新聞は、TV朝日の放送から3日前の2014年3月8日付け記事で、一言、ソ連の診断機器の不足について言及しただけだった。ところが、鈴木眞一がまるで示し合わせたかのように、同じページに彼自身の短文をかついで顔を出していた。鈴木は、甲状腺癌の進行が遅いこと、スクリーニングに前例がないことを理由に、福島で見つかった甲状腺癌の原因が放射線被曝であることを否定した。彼は4年の「事実」には触れなかった。朝日は奇妙なことに、3日後にニュース番組が浮き彫りにした疑問を進んで報道しようとしなかった。だが、これでも朝日は、診断装置の不足についてなにも報道しなかった読売よりはマシだった。

結局、放送の内容を報道したのは朝日ではなく、毎日であり、2か月遅れの2014年5月12日付けだったが、日野行介が記事を寄せ、ニュース番組を論じた。彼は記事に自分自身をさらけ出し、福島県は人口の回復と産業の復興を目論んで、情報を独占していると主張した。毎日はそれに加えて、以前にも2度、チェルノブイリ事故後のソ連における超音波検査機器の不足を報道していた。長野県の諏訪中央病院の院長、鎌田實は2013年8月13日付けの寄稿記事で、4年「事実」にもとづく鈴木眞一による関連の否定を「おかしな理論である」と表現した。鎌田はチェルノブイリ事故の4年半後、ベラルーシの汚染地域を訪れたとき、国も医師たちも甲状腺癌を重視しておらず、甲状腺検査どころではなかったと振り返った。だが、鎌田は小さな村で甲状腺癌の急増に気づいた。彼と他の何人かで病院に超音波検査機器を提供し、検査を始めた。約2年後、WHOとIAEAが関連を認めた。鎌田は、「チェルノブイリで4年後まで小児甲状腺がんが少なかったのは、単に発見できなかっただけだった可能性がある」45と結論した。鎌田は2013年2月23日付け毎日にも寄稿しており、同じ趣旨の意見を語っていた46。したがって、1990年ぐらいまでソ連に超音波検査機器がなかっただけでなく、医師の多くは甲状腺癌を見つけようとすらしていなかったのだ。4年の「事実」をご承知だった読者のみなさんは、自分はチェルノブイリ事故後のソ連に甲状腺癌にかかわる装置も医療上の関心もなかったことを知っていただろうかと自問なさるとよろしい。筆者と同じく、多くの人が知らなかったとしても、これら肝心な点が公的な論議から抜け落ちていたので、驚くほどのことでもないだろう。

甲状腺潜伏にまつわる秘密の知識

チェルノブイリにおける山下の活動を思えば、山下と鈴木が4年の「事実」を断言しているのは、彼らの本当の知の限界を反映しているのだろうかと訝っても許されるだろう。そうではないと思わせる証拠がある。TV朝日の番組に対する福島医大の反論(後述)は、現時点(2013年末)までに甲状腺癌と診断された子どもたちの平均年齢が16.9歳であり、これは通常時の傾向と合っているが、チェルノブイリ事故後のほとんどの事例は0歳ないし5歳の範囲内に収まっており、また福島県内で検出率の地域的な違いはなかったと主張している。ところが、ある鋭いブロガーが指摘した47ことだが、ベラルーシのゴメリ州でチェルノブイリ事故後4年以内に5歳以上の子どもたちの甲状腺癌が見つかっていた。しかも、この知見を記録したのは、山下俊一だった。

日本の原子力委員会のウェブサイトでアクセスできる山下の報告に、手術後に確認された甲状腺癌の事故時年齢別の症例数データが収録されており、それによれば、その数は1986年が1例(13歳)、1987年が4例(11、12、14、16歳)、1988年が3例(6、8、17歳)、1989年が5例(1、5、14、15、16歳)だった。前述したように、1990年にスキャナーがついに届いて、合計数が15症例に跳ね上がり、5例は事故時の年齢が5歳以上だった(6歳2例、8歳2例、13歳1例)ものの、5歳未満の子どもたちに集中していた。その後、症例の年間合計数は35例以上で推移して、1997年に66例の最大値に達し、5歳未満の増え方のほうが大きかったが、5歳以上でも増えていた48。

以上のことから、山下は4年以内に見つかった5歳以上の11症例を知っていたのであり、鈴木も仕事上の密接な関係から考えて、知っていたのだ。山下は結局、5歳以下の子どもたちの発症が4年で2例だったのに対して、5歳を超える子どもたちは11例だったことを知っていたのであり、仕事上の緊密な関係から考えて、鈴木も知っていておかしくなさそうだ。それでも、二人とも何も言わない。さらにまた、ジャパン・フォーカス寄稿者、落合栄一郎が記しているが、子どもたちの甲状腺癌のほとんど即時の増加を2011年にウクライナ政府が報告していた49。落合は、「この途切れない増加から考えて、ヨウ素129、セシウム137など、ヨウ素131以外の放射線源も関与しているのかもしれない」と書いた。要するに、放射性ヨウ素が、ほとんど即時に発症しはじめた甲状腺癌の唯一の原因ではなく、放射性セシウムもまた原因であるのかもしれない。

それなのに、福島医大サイトは2012年11月30日発行のパンフレットを掲載し、甲状腺スキャンに関する情報を提供している。鈴木眞一は挨拶文で、チェルノブイリ事故当時、乳幼児であった人たちに4年後から甲状腺癌発症の増加が認められていたと述べる50。言い回しが巧みである。4年後に甲状腺癌が発症しはじめたと言わず、増加しはじめたと言っている。だが、受ける印象では、(「増加」は「正常」レベル以上の増加のはずなので)問題になる症例は4年後になって初めて現れたということになる。したがって、それより前に福島で見つかった甲状腺癌は放射線関連のものではありえないことになる。

事実3:低レベル被曝線量

有効期限切れのデータ

トロンコは福島に関して、彼の知る限り、放射線レベルが低いので、甲状腺癌が事故に関連している可能性はたぶん低いと説いた。しかし、その可能性は切り捨てず、吟味するべきであるとも付け加えた。このことから被曝線量レベルの問題が浮上する。トロンコは福島の放射線レベルが低いと決めつけた根拠を示しておらず、これには反論の余地がある。たとえば、京都大学の核物理学者、小出裕章は次のように書いている――

「セシウム137は、広島に投下された原子爆弾が放出した放射性物質のなかで最も危険なもののひとつだった。日本政府が国際原子力機関に提出した報告によれば、福島第1原発の1、2,3号機が大気中に放出したセシウム137の量は広島原爆のそれの168倍だった。これは過小評価である。福島第1原発の事故のため、それ以来、広島原爆が放出した量の400ないし500倍の放射性セシウムが大気中に放出されてきたのである」51

その結果、関東と東北の1000万人ほどの人びとが日本の法律で避難すべきとされている地域で、避難もせずに生活しつづけていると小出は述べる。彼は「ほぼ同じ量の放射性物質」が海に入ったと付け加える。

市民グループが実施した、さらに最近の研究(ヤマダ、ワタナベ[2014年])によれば、福島の事故によって放出された放射性物質の量はチェルノブイリ事故によるものと同じか、それ以上ですらあると論じられている52。しかしながら、パヴェル・ポヴィネクら(2013年)は、大気中放出、汚染滞留水、海中排出量を計算に入れて、データを見なおした。彼らは、チェルノブイリの場合に比べて、ヨウ素131の総放出量が50%から60%、セシウム137のそれが20%から40%であったと結論づけた53。ヤマダとワタナベ(2014年)もまた、福島の人口密度がチェルノブイリ被災地域の3倍なので、福島の癌症例はチェルノブイリより多くなるだろうと示唆している54。

放射性降下物で被曝した場合の健康への影響の予測は議論の渦中にあるので、相異なった前提にもとづく様々な数値があり、反原発の独立系科学者たちは公的機関よりも悲観的なことが多い。WHOはリスク拡大のあいまいな計算を控えている(後述)が、UNSCEARの線量推計を標準リスク・モデルに適用して得られる癌リスク見積では、初年の被曝による過剰癌が2500ないし3000例、初年と半年の被曝による作業員の過剰癌が50例となる。

放射線生物学者、イアン・フェアリー博士は、地表のセシウム(グラウンド・シャイン:地上沈着放射性物質による被曝)による癌だけで、今後70年間の過剰死を3000件と見積もっている55。その対極にあり、非常に物議をかもすのが、欧州放射線リスク委員会(ECRR)のクリス・バズビー博士であり、過剰癌を推計するのに、彼は2種類の異なった方法を使った。第1の方法は、スウェーデンの医師で科学者、マーティン・トンデルがチェルノブイリ事故後におこなった観測にもとづくもので、最初の10年間の過剰癌を224,223例と予測していた。第2のECRRモデルを用いた方法では、50年以内の過剰癌が416,619例と推計され、そのうち、208,310例が最初の10年間に現れるものである。両方とも、福島第1原発から200キロ以内の人びとを対象にしており、永住と避難しないことを前提にしていた56。

しかしながら、全般的な推計より、個人の被曝の精密な記録のほうが望ましい。TV朝日は、そのような記録は可能だったが、県によって止められたと伝えた。番組は、国会が福島第1原発事故を調査するために設置した東京電力福島原子力発電所事故調査委員会の委員を務めた放射線医学総合研究所の元上席研究員、崎山比早子に取材した。崎山は内閣府原子力災害対策本部が原子力安全委員会(NSC)に送付した文書を示し、実施中の甲状腺被曝検査を止める力が働いたと見解を述べた。その文書には、モニターは相当の重量物であり、移動が困難であるとか、関係する人びとに不安と差別を与える恐れがあると書かれていた。つまり、当局機関は真のリスクが心理的なものであり、放射性降下物による被曝にはないと主張しているのだ。この論法が福島医大の立場でありつづけている。

崎山比早子

TV朝日は、爆発直後に被曝線量レベルの測定を試みた弘前大学の床次真司[とこなみしんじ]教授にも取材した。放射性のヨウ素131の半減期はほんの8日なので、早期の記録が重要である。彼は浪江町で測定を始めたが、福島県が不安を煽っているととがめ、やめさせた。床次は災害時の研究者の世界におかしな雰囲気があったと振り返った。甲状腺検査をやらなければならないことは、だれにもわかっていたはずだが、誰も言わず、ましてや行動も起こさなかった。番組は福島県の役人に県の立場を釈明する機会を与えたが、その彼は、床波にストップをかけたことをあいまいに否定するだけだった。国会事故調査委員会は、原子力安全委員会が福島県原子力災害多作本部宛てに送信したファックスでヨウ素剤の調剤を助言していたのに、このファックスが不可解にも行方不明になり、末端の市町村長に届いていなかったことを突き止めていたが、このことについても彼は言及しなかった。結果として、福島県民でヨウ素剤を服用したのは、10,000人だけだった57。対照的なことに、何千もの錠剤が、福島第1原発から60キロ離れた福島医大で心配している職員とその家族に配られた。福島医大副学長の小児科医、細矢光亮[ほそやみつあき]もまたヨウ素剤を住民に配布したいと願っていたが、福島県がそれを差し止め、決定を山下俊一に委ねたところ、その彼は配布を不必要と考えていた58(後述)。後になって、福島医大職員たちの不安が正当なものだったと判明した。3月15日に福島医大前の県道114号交差点の雑草からキログラムあたり190万ベクレルのヨウ素131が検出されたのである59。

さて、床次は引っ込んでいることなく、爆発の1か月後、進んで福島県民65人の検査をした60。弘前大学の検査と福島医大の検査のどちらも、半減期が2時間のヨウ素132を反映することはできないが、広島大学原爆放射線医科学研究所の細井義夫は、床波の検査のほうが福島医大で実施した検査よりも正確であると見ている61。結局、床波は65人のうち、50人(77%)の甲状腺に放射性ヨウ素を見つけた。彼は次に、2011年3月11日の呼吸を想定して考えられる被曝線量を計算した。20人の推定被曝線量は20ミリシーベルト未満だったが、5人は50ミリシーベルトを超える被曝をしていた。最高記録は87ミリシーベルで、2番目が77ミリシーベルトだった。床波は、ヨウ素レベルが高い地域に残っている乳幼児は100ミリシーベルトを超える被曝をしているかもしれないと言った。

床次真司

UNSCEARによれば、チェルノブイリの平均甲状腺被曝線量は490ミリシーベルトであり、これより低いにしても、50ミリシーベルトのレベルはやはり重大である。IAEAは2011年6月、ヨウ素剤配布を勧告する被曝線量レベルを甲状腺の等価線量で100ミリシーベルトから50ミリシーベルトに引き下げた。これは、チェルノブイリの最新データが50ミリシーベルトを超えると甲状腺癌のリスクが高くなることを示したからである62。それにひきかえ、WHOは1999年以来、乳幼児、18歳以下の子どもたち、妊娠女性、授乳女性の限度を10ミリグレイ(一般人にとって、10ミリグレイは10ミリシ?ベルトと等価63)に据え置いたままである64。そういうことで、日本政府は2011年12月、指針を100ミリシーベルトから50ミリシーベルトに引き下げた。さらに言えば、チェルノブイリ事故後、甲状腺癌は子どもたちだけに発症したというのが「事実」とされてきたので、ヨウ素剤の服用は40歳未満の人たちだけに推奨されていた65が、細井は、最新の疫学データが40歳以上の人びとも影響されていることを示していると注意を促した66。その結果、日本政府は2012年12月、指針を変更し、40歳以上の人びとへの錠剤の配布を認めた。そうは言っても、政府は原発近辺の住民は家庭内で保管してもよいと言いながら、WHO指針に違反して、事前配布に反対する姿勢を維持しており、この問題で新潟県の泉田裕彦ともめている(その他にも、原子力規制委員会(NRA)、再稼働のための新安全基準や法制、緊急対策の設定〔または不設定〕など、両者で衝突する問題は多い)。新潟県は世界最大規模の柏崎刈羽原子力発電所を抱えており、2007年に、原発から震源が20キロ離れているだけの地震でパイプが破損して、3号機で火災が発生した67。この原発は現在止まっているが、東京電力は国の政策に沿って再稼働に動いている。

要するに、これまでの20年ばかり「専門家」が強く断言してきた2つの「事実」が、最近になってウソとわかり、突如として「事実」でなくなった。40歳以上の人びとは、放射性ヨウ素に対して、以前にIAEAが容認できると考えていたレベルの半分でも弱いのである。

事実4:呼吸ではなくミルク

呼吸と摂食

福島医大はウェブサイトのQ&Aコーナーで、福島第1原発事故で放出された放射線量はチェルノブイリのおよそ7分の1であり、チェルノブイリの原発事故でも外部被曝による甲状腺の健康被害は認められなかったことから、福島県でも外部被曝の影響により甲状腺に健康被害がおよぶとは考えにくく、チェルノブイリでは「多く」の人に内部被曝による甲状腺への影響が認められたと明言している70。内部被曝を汚染食品の摂食によるものと定義し、事故後の食物等の出荷規制や摂取制限が早い段階で実施されたので、内部被曝による甲状腺への影響も考えにくいと結んでいる。最終行は「ですから、現時点においては、放射線による甲状腺の健康被害はないと考えられております」と断定している。呼吸は考慮されていない。

山下は呼吸を無視しておきながら、呼吸が甲状腺癌の原因になりかねないと気づいており、心配していた。山下は当初の2011年3月18日、福島医大にヨウ素剤を配布しないように奨め、「安定ヨウ素剤で甲状腺がんが防げるという誤解が広がっているが、『ヨウ素剤信仰』にすぎない。日本人が放射性ヨウ素を取り込む率は15?25%。4、5割を取り込むベラルーシとはわけがちがう」71と述べた。山下は2011年3月21日付け朝日の記事で、チェルノブイリでは汚染されたミルクや食べ物を摂食したので甲状腺癌になったと主張した。だが、山下はその前のパラグラフで、福島の空気中にある放射性ヨウ素の量とそれが甲状腺におよぼす影響について考察している。1時間あたり100マイクロシーベルトのレベルを安全だと考えていたが、そのような地域に乳幼児が留まるのを容認するのは望ましくないと述べた72。さらに2011年3月24日付け朝日は、放射線の検出値が高いなら、放射性ヨウ素が甲状腺に影響を及ぼす恐れがあるので、福島第1原発から30キロ以上離れた地域でも、乳幼児と妊娠中の女性を避難させるようにと助言している山下の発言を伝えている73。

山下は2011年3月23日、SPEEDIの汚染レベル予測地図を見たとき、いや増しに募る不安を煽られたはずだと今になって思える。SPEEDIは放射線モニタリングと天候パターンにもとづいて放射線の放出を予測するコンピュータ・システムである。2013年11月8日付け朝日の記事は次のように伝える――

「山下を驚かせたのは、11年3月23日に国が公開したSPEEDI(放射能拡散予測システム)の計算図だった。当時のヨウ素剤服用基準は、甲状腺の被曝線量が100ミリシーベルトになると予測されたとき。計算図では100ミリを超える地域が原発30キロ圏外にも大きく広がっていた」74

記事は、山下の発言をこう伝えている――「ありゃー、と思いました…日本の原発にはヨウ素とかを取り除くフィルターとかがきちんと付いているものだと思っていた。まさかこんなに広範囲に汚染されているとは思わなかった」75。それでもなお、上記の英訳を掲載したブログが指摘するように、爆発やベントの前に錠剤を配布しないとなれば、最終責任は政府と福島県にあった。だから、福島の甲状腺癌の原因が放射線であることを否定するために、福島医大がミルク説を使ったのは、詭弁のように思える。さらに、WHO2012年報告は、呼吸を「経路」に挙げていた。たとえば、災害の初年に浪江町と飯舘村で被曝線量のうち、呼吸が占める割合は、10歳児がそれぞれ60%と50%、1歳児が50%と40%、成人が50%と40%だった76。

福島医大の事例は、福島第1原発爆発後の放射線が「低レベル」であるという前提にもとづいているようだ。だが、前述で示したように、この前提は疑わしく、当初の測定が信頼できるどころでなかったのだから、なおさらである。たとえば、2011年3月12日付け朝日新聞夕刊は福島第1原発のオンサイト放射線モニター8基のすべてが壊れ、東京電力は手持ち式の携帯モニターを頼りにしていたと伝えていた77。 さらにまた、TV朝日が見せたように、もっと重要な個人被曝線量レベルを測定する企ては差し止められた。また前述したように、ヨウ素剤を特定の地域で投与すべきだったと山下自身が後になって認めたが、ヘマなことに、彼がそれに反対する助言をしたのだ。

さらにまた、IPPNWはその批判的分析で、UNSCEAR2013年報告が「環境測定値に基づいて外部被曝線量を評価するには、放射能プルーム通過時の大気中のガンマ線量率と放射性核種の測定が不十分であった」と述べていると記した。福島医大と反対に、日本の食品規制が摂食を経由した被曝を防止したかといえば、やはりそうではなかった、UNSCEARはまた「最初の1?2か月間の食物の測定値は比較的少なかった」とも述べ、「日本で生産された食品への放射性核種の経時的な移行に関する情報が不足している」78と続けた。じっさい、IPPNWは、UNSCEAR自体の推計にもとづき、福島の子どもたちの甲状腺は事故後の初年に15ないし83ミリグレイの放射線に被曝したが、「その内、約半分が食物内の放射能の経口摂取によるものだった」79 と知ることになった。東京大学・アイソトープ総合センターのセンター長、児玉龍彦は2011年7月、国会で政府の中途半端な除染や食品検査の対応を追求したとき、すっかり日本の茶の間の顔になった80。

IPPNWはさらに甲状腺の背景放射線による通常の年間被曝線量が1ミリグレイであると指摘し、UNSCEAR 2013年報告の第213節を参照文献として引用した。これは、最初の年だけで福島県の乳幼児の甲状腺癌が天然背景放射線の15ないし83倍の危険な放射線に被曝したことを意味する。IPPNWは、「控えめ」と考えながらも、UNSCEAR2013年報告の数値を用いて、放射線被曝の結果、福島県で発症する甲状腺癌の合計数を1,016症例と計算し、患者のほとんどが子どもであるとした。侵襲的治療と生涯にわたる手当てに伴うトラウマとリスクに加えて、IPPNWは、米国放射線防護測定委員会が甲状腺癌の死亡率を7%としていると報告した。これは、70人が死亡することを意味する81。IPPNWが示唆するように、これでも過小評価であることが十分考えられる。

科学の政治性

過小評価と国際機関の政治性

山下と鈴木など、国内の代表に加えて、UNSCEARやWHOのような国際機関は、東京電力災害が健康におよぼしかねない結果をめぐる論争の、権威あり、幅広く引用される当事者団体である。しかし、その関与は政治党派色が強いようだ。キース・ベーヴァ―ストック(東フィンランド大学、WHO欧州地域事務局の元放射線・公衆衛生地域アドバイザー。既述を参照のこと)は、UNSCEARとWHOが作成する被曝線量レベルが「著しく信頼性に欠け」、「まさにフィクション」であり、UNSCEARは科学団体というより、政治団体であって、その構成員は核擁護「専門家」で、核保有諸国に指名され、彼らの適性と裏にある利益相反は開示されないと警告する82。

キース・ベーヴァ―ストック

WHOが1959年に署名した協定(WHA12-40)に縛られ、放射線問題に関してIAEAと協力する義務を負っていることを考えれば、その中立性も疑わしい。ベーヴァ―ストックは2014年11月20日、日本外国人特派員協会でおこなったスピーチで、彼の13年間のWHO経歴を反省した。彼は、協定そのものは国連機関の標準的な慣例に即しており、常軌を逸しているとは思わないが、それでも、WHO・IAEA間の管理レベルの関係は「著しく歪める要因」だと考えるといった。要するに、IAEAは使える資金を潤沢に保有し、ベーヴァ―ストックによれば、WHOの幹部は、部内の専門家の助言よりも、IAEAの方針に従う傾向がある。

ベーヴァ―ストックはさらに続けて、次のように論評する――

「数か月前、福島市で国際シンポジウムがありました…そこにいたWHO広報官が、WHOは、公衆の健康防護に関して何が理に適っているかを決めるさい、原子力の経済的側面を考慮しなければならないみたいなことを言っていました。その発言はわたしをゾッとさせ、びっくりさせました。原子力産業の経済的健康を看護するのは、彼女の仕事ではありません。彼女の仕事は住民の公衆衛生の面倒を見ることです。ですから、そこには混乱があり、それも根強いようでした。IAEAは、チェルノブイリ事故で学んだ教訓にもとづいて、甲状腺癌を発症させるヨウ素131による子どもたちの被曝を防止するためのヨウ素防護法に関するガイドラインの公表を妨害しました。IAEAは、そのガイドラインの策定に協力した後、支持を撤回し、WHOによる公表を阻止しようとしたのです(彼は後ほど、ガイドラインがやがて2003年ごろに公表されたと述べた)」83

おそらくこの問題を反映しているのだろうが、WHOは、2003年のイラク侵攻が健康におよぼした影響の検証が遅れたこと(ファルージャにおける遺伝子損傷と癌の率は原爆被爆者より高かった)、次いで2013年の最終報告が、それに先立つ(イラク保健省とWHOの「共同事業」であり「共同出資」されていると喧伝されていたのに、実はイラク側の事業であり、WHOは後援団体として名を連ねていただけ84の)調査事業プレスリリースに反して、原因としての劣化ウラニウム(DU)、鉛、水銀を考察していなかったことで厳しい批判にさらされた85。ベーヴァ―ストックは、劣化ウラニウムを検証しなかった怠慢を「由々しい切り捨て」と表現し、「WHOの幹部管理職がDUの公衆の健康におよぼす影響を検証する義務を疎かにしたことには疑いの余地がないというのが、わたしの考えです」と述べた86。

WHOは2004年に、ベーヴァーストックが主導して劣化ウラニウムの影響に踏み込んだ研究の公表を阻止していた。その研究は機密指定のままである87。クイーンズ大学のカナダ研究部門長、スザンヌ・ソーダーバーグ教授はベーヴァーストックに同調して、「WHOが、たいがいの国際機関と同じように、中立的な団体ではなく、加盟国の地政学的な勢力の影響を受けているとわたしは固く信じています…だから、そうです、非常に賢い科学者のグループが、その研究で『なぜか』という疑問を探求しないことには理由があります」と語った88。

WHO2013年報告は福島に関して、最も汚染された地域で乳幼児期に被曝した女の子の甲状腺癌が70%増加すると計算していた。これは高く思えるし、これまでで最大の増加であるが、実際には0.75%の基準線生涯リスクに0.5%加算されるにすぎない。つまり、WHOは通常の状況の女性が癌になる確率を4分の3パーセントと見積もっているのだ。東京電力の災害が最も汚染された地域の女の乳幼児のリスクを0.5%上昇させたが(基準0.75%×70%の増加=0.525%)、合計生涯リスクはやはり極めて低く、1.25%に過ぎない。だから、大見出しになる結論は「予測されたリスクは低く、基準比率を超えるような甲状腺癌の目立つ増加は予想されない」となる89。ここで「目立つ」は「統計的に観察できる」の意味なので、ご注意のほどを。

国際放射線防護委員会(ICRP)は国連機関ではないが、やはり政治的圧力を免れているわけではない。この団体は被曝線量レベルを設定し、多くの政府方針がそれにもとづいて決められ、国連機関もそれに頼っている。ICRPが策定するモデルの妥当性が、議論の対象になっている90。

崎山比早子は国会事故調査委員会の知見を報告したとき、電気事業連合会(電事連)が「…国際放射線防護委員会(ICRP)や原子力安全委員会のメンバーを含む放射線の専門家に働きかけ、放射線防護基準を緩和させようとしていた。残念ながら、日本の放射線専門家の多くは所属団体の従順な召使であり、電事連によるロビー活動の要求項目のすべてがICRP2007年勧告に盛り込まれていると、ある文書に記されていた。電事連が要求を達成する方法のひとつは、ICRP委員が国際会議に出席するさいの旅費を肩代わりすることである」と書いている91。これを直言すれば、古き良き時代の賄賂。

秘密会と検討委員会の政治性

東京電力の災害を調査する科学団体の政治的なふるまいは、国際レベルだけでなく、国内レベルでも見受けられる。日野行介は毎日の2012年10月3日付け記事(同僚記者と共同執筆)と2013年2月9日付け記事で、検討委員会の「秘密会」の存在を明るみに出した。最初の記事は、「秘密会」が県庁で開かれていたと暴露していた。その会合は、公開される本会議の議論の成り行きを想定したうえで、そのシナリオを裏でお膳立てし、間違いなく全出席者が甲状腺癌と放射線被曝の関連を否定することに同意するように仕向けるためのものだった。毎日の挑戦を受けた福島県は、混乱を避けることで、住民の不安を招かないようにするためだったと釈明したが、それにしても不適当な方法であり、もうやらないと認めもした92。

第2の記事は、公開の委員会の場では、福島県外避難者の検査をできるだけ早く実施することが求められたが、「秘密会」では、それを遅らせるように合意されていたことを明らかにした。遅らせる理由は明確でなかった。鈴木眞一は、福島県外で専門医が不足しており、できるなら福島に戻って検査を受けてほしいと言ったので、明らかに遅らせるように求めていた。だが、鈴木は2012年4月の公開の場では、準備が整ったので、2012年5月に始められると発言していた。結局、診断システムは11月まで設置されず、福島県外の診療所は2012年3月から同年6月まで福島県から連絡がなかったと明かした。内部被曝の参考資料を作成する作業も公表前の会合の記録にあった93。

検査を福島県外に拡大することを嫌がる姿勢は、後の2014年6月25日に環境省が開催した専門家会議にも反映されていた。アワー・プラネットTVによれば、(ヒロシマ・ナガサキ)被爆者の公的な資格要件の拡大を求める訴訟事件で政府側に立っていた専門家たちは、健康検査を福島県外に拡大することに先頭に立って懸念を表明した94。

TV朝日に対する政治的対応

前述したように、TV朝日はいくつかの辛辣な疑問を投げかけた。前に触れなかったことで、スクリーニング調査の子どもたちの扱い方を不満に思う親たちのシーンがあった。この批判は気づかれないままでは済まず、気がかりな反撃に遭った。日野は2014年5月23日付け記事で、福島医大と環境省が揃って報道ステーションの番組に対する反応をホームページで公開したが、それでも、双方ともTV朝日が間違った主張をしていたとは非難していなかったと解説した95。環境省は同意しない旨の書簡をTV朝日に直接送りつけていた。彼らの反駁の内容は、番組が「誤解を生ずるおそれもある」があるといいながら、かねてからの立場の繰り返しに過ぎなかった。彼らは、一般人からの問い合わせがあったことを根拠にして、常軌を逸した介入を正当化した。

日野が記事に引用した、専修大学の言論法専門家、山田健太教授は「(番組の)批判が意図的に一方に偏ったものでないことは、環境省の文面からも明らかだ。原発のような政府の最重要課題については批判を許さず、一歩も譲らないという強い意思を感じる」と語った。日野はまた、新たな秘密保護法を懸念する法律家のグループ、「秘密保護法対策弁護団」が4月、「『誤解を生じる恐れがある』という理由で、政府が報道内容にコメントするのは、『国策に反する報道は許されない』とのメッセージに他ならない。メディアの報道姿勢を萎縮させ、市民の知る権利を侵害しかねない」とする抗議文を環境省に提出したことも伝えた96。環境省のふるまいは、秘密保護法の施行前という時期でもあり、日本の開かれた批判的言論の未来と相容れはしない。

結論

福島医大のスクリーニング調査で見つかった甲状腺癌と東京電力福島第1原子力発電所からの放射性フォールアウトによる被曝のいかなる関連をも否定する公式論がある。山下俊一と鈴木眞一がこの論法の主唱者だ。彼らは、福島で見つかっている甲状腺癌は「スクリーニング効果」によるものだとか、チェルノブイリでは事故後4年たつまで甲状腺癌は出なかったとか、福島の放射線レベルは絶対的な意味でもチェルノブイリと比較しても低いとか、チェルノブイリ事故後の甲状腺癌はミルクを摂取したためであり、福島の子どもたちは照射された牛乳を飲んでいないので、守られているとか、繰り返し言い張ってきた。

筆者は、甲状腺癌が現れるのにチェルノブイリ事故後4年かかったと聞いて、この「事実」が2011年3月11日から2014年6月30日までにどれほど広く報道されているのかを調べるために、日本の3大手新聞、すなわち、朝日、読売、毎日の記事を調査した。時間間隔に触れた回数のうち、それを「4~5年」とするものは、朝日が58%、毎日が48%だった。読売で最も一般的だった時間間隔は「5年」で、割合は37%だった。各紙それぞれ1つの例外を除いて、他のすべての言及は5年以上であり、「数年」というあいまいな表現が2つあった。

筆者は4年間の「事実」が商業紙で一般市民に一貫して伝えられていることを確認したあと、さらに続けて、この「事実」を揺るがしたTV朝日のニュース報道が提示したものなど、情報を検討した。ソ連の医師たちがチェルノブイリ事故から4年ばかりたつまで超音波検査機器を受け取っていなかったことを示した。だから、最初の4年間、検査は手による触診でおこなわれ、これは小さな腫瘍を見落とすような、非常にあてにならない診断法である。さらに、当時、ヒロシマ・ナガサキ原爆被爆者の生涯調査にもとづいて、甲状腺癌は放射線に被曝してから8年たたなければ現れないと考えられていたので、多くの医者たちは見向きもしなかった。4年後に甲状腺癌の症例数の増加が報告されはじめると、公式見解の最初の反応は、「スクリーニング効果」を持ちだして、報告を退けることだった。その後、この却下は誤りとわかった。

筆者は福島に関して、疫学者の津田敏秀が福島医大のデータに地域群が含まれ、これは「スクリーニング効果」で説明できないと結論したことを伝えた。公式見解は福島県外の対照群が福島の結果が異常でないことを実証していると主張しているが、津田とIPPNWが揃って、対照群が比較にならないと指摘している。津田はまた、年齢層の違いを調整すると、福島県外の子どもたち4,365人に癌1症例は、福島の一地域で見つかった最高の発症率、1,633人に1症例より有意に低いと主張する。福島医大が保有している症状のある症例の情報にアクセスしなければ、「スクリーニング効果」が働いている程度を確認することが不可能であるのに、それを開示するのを拒否しているなら、仮説を裏付けると言われているデータの健全性に自信があるとはとても言えない。しかし、「スクリーニング効果」に間違いないとすれば、福島医大は必要もない手術をやってきたのかもしれない。

潜伏期間4年を主張する鈴木と山下にはあいにくながら、全米科学アカデミー発の甲状腺癌に関する最新の知見によれば、未成年の場合、電離放射線被曝の1年後、成人の場合、2年半後に甲状腺癌が現れることがある。また、電離放射線被曝による甲状腺癌が特に侵襲性であることが、チェルノブイリ事故後に判明し、医学誌キャンサーに掲載された最新の研究論文で再確認された。現実に、ベラルーシでチェルノブイリ事故後4年以内に13例の甲状腺癌が現れた証拠があり、山下自身がこれらの症例を記録していた。ウクライナ政府もまた、つい最近の2011年、甲状腺癌がチェルノブイリ事故のほぼ直後に発症した事例を報告している。

それにまた、これ以下なら40歳未満の人に影響しないとIAEAが以前に言っていたレベルの半分の被曝線量で、成人に影響することもあるようだ。2011年にIAEAがチェルノブイリの最近のデータに照らして、ヨウ素剤服用の基準を100ミリシーベルトから50ミリシーベルトに引き下げ、日本政府もこれに従い、40歳以上の人のヨウ素剤受け取りも容認することになったのはいいが、相変わらずWHO指針に反して、事前配布を拒否している。そのうえ、WHOは1999年以来、乳幼児、18歳までの子どもたち、妊娠中と授乳中の女性の限度を10ミリグレイ(一般人にとって、10ミリグレイは10ミリシ?ベルトと等価)に定めていた。このような被曝線量レベルが過小評価であるか、ほんとうのところは定かでないが、肝心な点は、政府が拠り所にしていた重要な「事実」が最近になって、ウソに変わってしまったということである。

もう一つのデタラメな主張は、汚染されたミルクがチェルノブイリの甲状腺癌の原因であり、日本の食品規制が厳格だったので、福島の子どもたちは大丈夫という論法である。現実には、UNSCEARが日本の食品規制をお世辞にも適切とは言えないと考え、WHOが呼吸を福島の子どもたちの「被曝経路」に認定していた。福島の放射線量レベルが低いという同類の論法も疑わしい。山下は、ヨウ素剤を配布しないよう忠告したのは間違いだったと認めた。SPEEDIデータを見て、間違っていたことに気づいたのである。ところが、福島医大の教職員はヨウ素剤を受け取っており、後に高レベルの放射線が大学の近くで検出されたのだ。国会の福島原発事故調査委員会はさらにまた、原子力安全委員会がヨウ素剤配布を勧告していたが、そのファックスが見失われて、大多数の市町村が勧告に従わない結果になった実情を突き止めていた。最近おこなわれた様々な調査は互いに矛盾しており、疑問が残るが、どちらかと言えば権威的な説明の場合、福島第1原発からのヨウ素131放出量をチェルノブイリの50%ないし60%とする姿勢が維持されている一方で、福島の放射能放出量はチェルノブイリ事故のそれと同量またはそれ以上であったと示唆する研究もある。

個人被曝線量レベルが記録されるべきだったときに記録されなかったので、被曝線量レベルにまつわる深刻な疑念に捕らわれるばかりである。床次真司が爆発の少し後に測定しようとしたとき、福島県当局は待ったをかけた。彼が1か月ほど後にようやく集めたデータは、最近、IAEAが掲げる50ミリシーベルトの閾値を超える被曝線量レベルを示していた。それに加えて、UNSCEARが甲状腺の被曝線量レベルを最大83ミリグレイと見積もっており、これでは、IPPNWがいう通常時の背景放射線による甲状腺の年間被曝線量である1ミリグレイ(1ミリシーベルト)の83倍になる。

UNSCEAR2013年報告の数値を使えば、甲状腺癌罹患数は1,016症例になり、そのほとんどが子どもたちであり、死亡者は70人内外に達する。

鈴木や山下のような否定論者は、デタラメな主張を押し付けてきただけでなく、「秘密会」に関与したり、チェルノブイリにまつわる知見を隠したり、「スクリーニング効果」仮説の根っこを掘り崩しかねない福島の症状のある症例の開示を忌避したり、強引な政治的行動に終始してきた。残念なことに、この類いの政治的なふるまいは、ICRP(収賄集団)、IAEA(露骨な核推進機関)、WHO(イラク劣化ウラニウム調査を遅らせ、不十分なままで終わらせたIAEA従属機関)、UNSCEAR(適性申告や利益不相反宣言を求められないまま、核保有諸国から派遣された役職員が主体の寄せ集め)といった、権威ある国際機関に付きものである。これらの尽きることなく楽観的な見解は、他の独立調査に照らして、批判を免れない。

しばしば見落とされることだが、全米科学アカデミーが示すように、女性は男性より弱く、子どもは成人より弱い。スティーヴン・スターは、こうした違いがリスク・モデルから抜け落ちているといって、注意を促している。しかしながら、福島の男の子たちの比率が、チェルノブイリ事故後にわかったように高くなっていることに清水一雄が注目しており、甲状腺癌は例外なのかもしれない。もうひとつの頻繁な見落としは、津田とIPPNWが浮き彫りにするように、「観測できる増加がない」だろう(WHO)とか、「認識できる変化がない」だろう(IAEA)という断言である。このような結論は否応なくメディアの大見出しになって垂れ流され、問題はないという印象を伝える。これはじっさいに、増加しないことを意味していないが、「統計的有意性」概念の下で起こっていることを隠すのに役だっているのである。このような観測が、天命より早死にするかもしれないので、被災した人びとのリアルな関心事である病気の増加に留意しているのでもない。公式・非公式の全般的な過剰癌の推計は、実に2000から数十万までばらついている。違いは非常に大きく、核反対派、推進派の分断を挙げることができるが、要点は、UNSCEARやWHOの大ニュースが流れても、健康への影響がないと実際に予測する人などいないことにある。このことは、「不安」の増加を心配しているだけの福島医大の公的な立場と相反する。

要するに、説明責任に訴える要求、権力の強固なシステムに対する異議申立てを招きかねない心理状態である「不安」を抑えるための情報管理が、利権を脅かすかもしれない、開かれて正直な検証より優先されたのである。ざっと160,000人の人びとの強制避難がつづき、福島第1原発をコントロール下にもっていけないままであり、個々の暮らしも地域社会も破壊され、大気、土壌、海、農産物、海洋生物、牛、野生生物が汚染され、それらをひっくるめた結果として、農地と漁場に依存する農水産地域を特に荒廃させ、避難する道中の死97と避難後の自殺をまねき98、地震と津波の後、瓦礫のなかで身動き取れなくなった人びとを救助隊が捜索し、手当てしたくても、立入禁止区域に入れなかったことによって、死をもたらし99、子どもたちの肥満、児童虐待、孤独死、家庭内暴力など、(原発からだけとは限らないが)避難者たちのストレスや運動不足による健康や家庭内の問題100を招いた後でさえ、しぶとく生き残る方針である、国の核エネルギー政策を望ましくない知見が揺るがしかねないので、放射線による健康への影響の範囲と性格に関して、当局機関が積極的になるのは、とてもありそうもないことである。これでもまだ足りないかのように、数十万人の子どもたちが実施中の一斉検査のトラウマに耐えており、最も不運な数十人が、手術、高くなった健康リスク、生涯つづく処方薬依存に直面している。

しかしながら、筆者は本稿の執筆を終えるにあたり、甲状腺癌は、たぶん主だった国際機関が認定した唯一のチェルノブイリ事故後遺症だったため、最大の注目を浴びているが(逆に言えば、それが比較的に致命的でない疾病なので注目を浴びることになったのだろうが)、その他にもベラルーシとウクライナの子どもたちに、白血病、心臓疾患、免疫力低下、出生率低下、死亡率上昇、脳梗塞、高血圧、慢性疲労など、明らかにチェルノブイリ事故関連の健康問題に言及した現地の報告がたくさんあると記しておかなければならない101。こうした問題が日本でこれから具体化するのか、あるいはすでに具体化しているのか、これは本稿の意図を超えた未解答の問いである102が、傲慢な絶対否定論支えるために、いかなるそのような展開をも政略的な「統計的有意性」のベールで隠そうとする輩たちに警戒を固めておくべきである。

【筆者】

ピアーズ・ウィリアムソンPiers Williamsonは、北海道大学メディア・コミュニケーション研究院の特任准教授。著書“Risk and Securitization in Japan, 1945-1960”[『1945~1960年の日本におけるリスクと証券化』]Routledge(2013年)、長島美織、 グレン・D・フックと共著『拡散するリスク政治性:外なる視座・内なる視座』萌書房(近く刊行)。