中村隆市ブログ「風の便り」– category –

-

鹿児島県で、「川内原発の再稼働反対」が年々増えている

川内原発の再稼働について、鹿児島県民の世論調査が行われ、再稼働反対が初めて50%を超えて55.7% 再稼働賛成は38%に減少。鹿児島県では、年々再稼働に反対... -

国連科学委報告書 「信頼性低い」 福島事故で専門家

◆ 福島)「国連科学委は非科学的」 元WHO欧州地域顧問 (2014年11月25日 朝日新聞)から抜粋 旧ソ連・チェルノブイリ原発事故の健康影響調査などに携わってきた... -

低線量汚染地からの報告―チェルノブイリ 26年後の健康被害 (NHK)

福島原発事故から3年8カ月、政府統計でも病気と病死が増加するなかで、もう一度、チェルノブイリの「低線量汚染地域」の健康被害を再確認したいと思います。 2012年9... -

原発は事故を起こさなくても周辺住民の病気を増やしている

「原発は事故を起こさなくても(日常的な放射性物質の放出によって)周辺住民の病気を増やしている」ということが、ドイツ、フランス、イギリス、アメリカなどでの調査... -

韓国で 原発周辺住民が甲状腺がん発症、原発側に賠償命令

韓国の裁判で10月17日、コリ原発から10キロ内に20年間住んでいた住民の甲状腺がん発症に対する責任がコリ原発にあるという判決が下されました。「原発は事故が起きなく... -

第4回 市民科学者 国際会議( 放射線防護 ) 11月22~24日

第4回市民科学者国際会議 2014年11月22日(土) ~ 11月24日(月・祝) 国立オリンピック記念青少年総合センター 国際交流棟 国際会議室 11月22日特別講演 13:30~ 小出裕章 ... -

福島原発事故の後、3月15〜16日と20〜21日も放射性雲 東北、関東へ拡散 (20日のセシウムは104ベクレル)

子どもたちを守るために、忘れてはいけない過去の出来事 ◆福島原発事故:1週間後にも放射性雲 東北、関東へ拡散 (2014年9月5日 毎日新聞)から抜粋 東京電力福島第... -

福島における放射線被害調査、分かれる見解

◆ 福島における放射線被害調査、分かれる見解、衝突する意見 (2014年9月11日 世界の原発世論)から抜粋 原発推進の政府当局、原発に不利な結論を出した調査研究を否定 ... -

ハビエル村長と森を守るコーヒー

1980年代後半からコーヒーのフェアトレード事業に取り組んできた私は90年代後半に、森と共生しながら(あるいは、森を再生しながら)農薬も化学肥料も使わずに、コーヒ... -

韓国 原発から5km以内 女性の甲状腺癌 2.5倍 5~30km1.8倍

◆原発周辺 女性 甲状腺癌 2.5倍 多い 古里など住民 16年間 追跡調査 原発が要因かは確認できず (2011年12月13日 ハンギョレ・サランバン)より抜粋 原子力発電所周辺... -

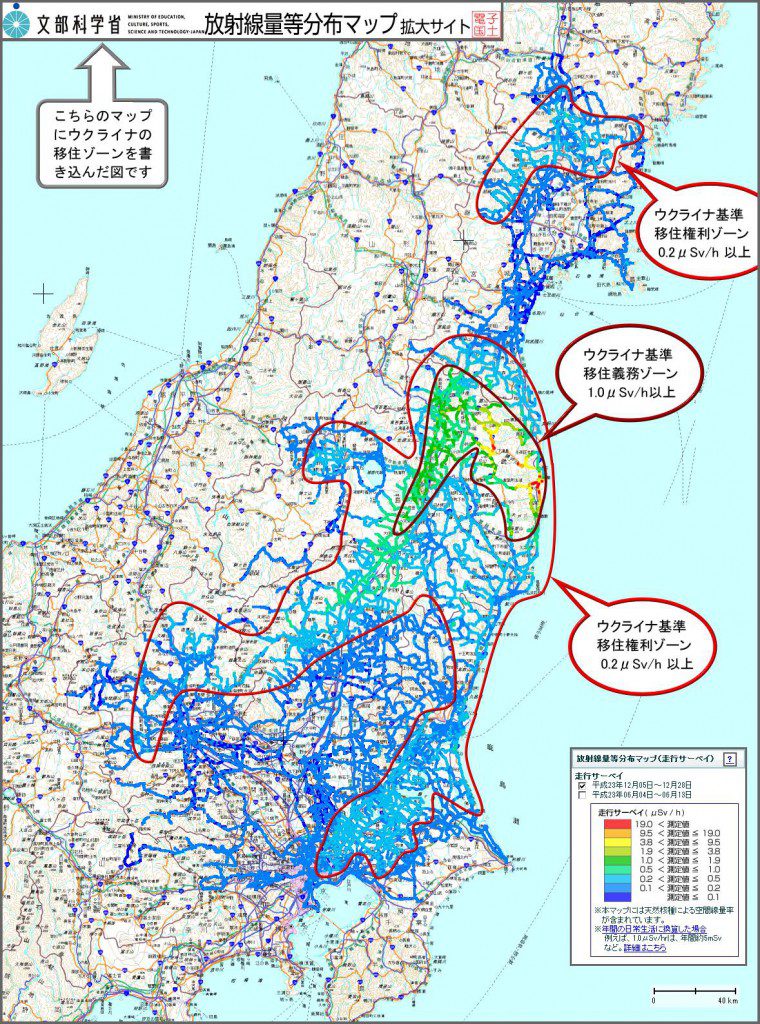

会津の汚染数値が高い市町村で、子どもの甲状腺ガンが発症

先月下旬、「福島県の子どもの甲状腺がん57人+がんの疑い合計が100人を超えた」ことが発表されました。(手術をした54人の8割超の45人は腫瘍の大きさが10ミ... -

福島原発事故から3年半、病気と病死が急増 痛恨の意見陳述

福島原発事故から3年半が過ぎました。通常、子どもの甲状腺がんは「100 万人に1人か2人」と言われていましたが、福島県では原発事故当時18歳以下の子ども約37万人に...